|

DATA

| ■建物名 |

星野遺跡地層たんけん館 |

| ■設計者 |

建築:戸尾任宏(

Toh Tadahiro)+広谷純弘(Hirotani yoshihiro)

(建築研究所アーキヴィジョン)

|

| ■所在地 |

栃木県栃木市星野町504

|

| ■着竣工 |

設計:1997年6月〜1998年3月

施工:1998年6月〜1999年3月 |

| ■施 工 |

建築・設備:三和工業(9215万円)

電気:幸和工業(432万円)

展示:京都科学(1690万円)

|

| ■用 途 |

展示施設 |

| ■概 要 |

敷地面積:1145.83m2

建築面積:264.52m2

延床面積:255.31m2

RC造・一部S造、地下1階・地上1階

|

| ■仕上げ |

屋根:ガルバニュム鋼板0.5

平葺

庇:B種テント幕 |

| ■総工費 |

1億1337万円(含消費税) |

| ■最寄駅 |

JR栃木駅・東武栃木駅下車関東バス星野行き星野遺跡公園入口下車徒歩20分

東北自動車道栃木I.C、車20分(14km)

|

| ■案内図 |

map

|

| ■その他 |

平成10年度

第19回SDレビュー入賞

平成12年度

栃木県マロニエ建築賞

平成13年度

日本建築学会作品選集2001

|

|

|

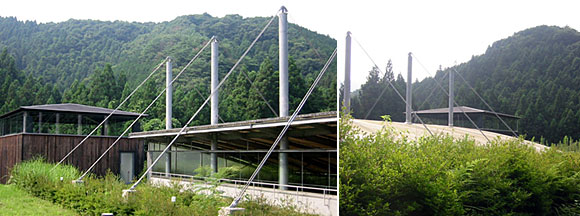

星野遺跡公園から谷倉山の沢沿いに車幅ぎりぎりの道をしばらく行ったところに、齋藤恒民氏による「亀の子型石核」の発見を機に始まった考古学調査の最初の試掘跡そのものを展示する星野遺跡地層たんけん館がある。

地表は沢沿いの西側道路から5m程上部にあり、エントランスは土中の脇腹から入る形で、一直線のスロープを1.5m程、地下6.5mの地点まで下り、折り返えしたところでテント膜を通過した透過光の中で高さ約10m、幅20mの地層と対面するようになっている。

約8万年前の石器が発見された地層は13の文化層が確認され、地層の持つ質感や変化する色合いに圧倒される。

約8万年前の地下10mの第13文化層からゆっくり目を上げていくと、一番上の0m地点が現在であり、地表の草や木が見える。

1200km離れた鹿児島の桜島を外輪山とする姶良カルデラから飛んできたものもあるというから驚きである 。

地表面を剥ぎ取ったサンプルのある階段を上ると地表に出るようになっていて、試掘溝(トレンチ)の周辺部に荷重をかけないようサスペンション構造のテント膜で覆われた庇がみえ、庇の梁から吊ったガラス越しにトレンチを見下ろせるようになっている。

8月末の日差しの強い日だったので、ひんやりとした清浄感や土中に包まれた静寂はなんとも心地良かった。

施設は主役であってはならないという設計者の凛とした意図があってゆえに、試掘現場の臨場感や地球の躍動感を見るものに感じさせているように思えた。

計画時点の乾燥による崩落懸念とは逆のカビの発生問題は現在も進行中で、ちょうど巡回しにきた博物館関係者によると、除湿器の水捨ては主要な仕事の一つであるという。

トレンチ地層も下部に行くにしたがって、カビの発生がみられ、最初は気づかなかったが、展示室床はところどころ水たまりというよりうっすらと水浸し状態であった。

半外部的な展示空間としているのに、こんなにも湿気があるのには驚いた。

難しい問題なのだろうが有効な湿気対策はないものだろうか。

|