金讃神社多宝塔 カナサナジンジャタホウトウ

|

|

|

|

|

|

|

|

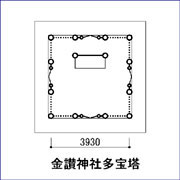

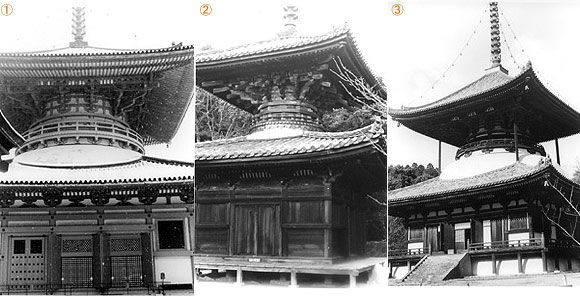

多宝塔はもとは一重塔に裳腰を付けたものであったらしいが、現在ある多宝塔はすべて二重塔形式で下重が方形、上重塔身が円形(例外的に方形)で、下重五間で内部に12本の柱が円形にたつ(円形が二重の場合もあり、外側を水輪柱、内側を母屋柱)ものを特に大塔形式と区別し、その他(下重三間で12本の柱が内部に無い)を多宝塔と呼ぶのが通例となっている。 多宝塔はもとは一重塔に裳腰を付けたものであったらしいが、現在ある多宝塔はすべて二重塔形式で下重が方形、上重塔身が円形(例外的に方形)で、下重五間で内部に12本の柱が円形にたつ(円形が二重の場合もあり、外側を水輪柱、内側を母屋柱)ものを特に大塔形式と区別し、その他(下重三間で12本の柱が内部に無い)を多宝塔と呼ぶのが通例となっている。多宝塔の外観を一見で特徴づけているのは亀腹といわれる上重の根元にある白漆喰部分で、三重塔や五重塔と比べると異形である。 二重塔形式になった現在の多宝塔においては下重方形の屋根と上重円形の間の雨仕舞上必要なものとなっているが、原型が一重であったとするなら、元々はインドのパゴタのようなもので、亀腹にその名残を留めたという推測も出来る。 *平面図は同じ大きさで載せているが、実際は根来寺大塔:金讃神社多宝塔≒3.8:1 。 |

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ①高野山金剛峯寺根本大塔(和歌山県伊都郡高野町):たびたびの火災のため、1937年(昭和十二年)、天沼俊一・武田五一・大浦徳太郎によってコンクリートで再建された。 ②長保寺多宝塔(和歌山県海草郡下津井町大字上長保寺):鎌倉時代末頃の建立と考えられている。総高さ13.3m、亀腹が特に小さいく、高欄に特色がある。国宝。 ③根来寺大塔(和歌山県那賀郡岩出町大字根来):下重が五間で内部に十二本の柱が円形に立つ大塔形式の塔。遺構としては金剛峯寺西塔と根来寺の二つのみ。国宝。 |

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

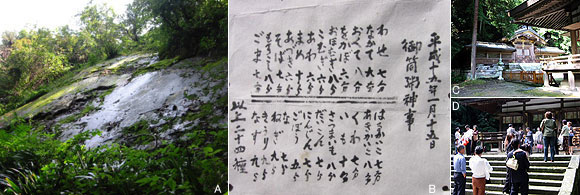

A:金讃神社の背後御岳山の中腹にあり、約9000万年前に生成されたものとされ「紅鉄変岩スレ肌」として地質学上重要な資料。その名からして金や鉄との関係が深いのではと感じた。 |