三富新田 上富・中富・下富-開発路村

|

| さん とめ しん でん 三富新田 上富・中富・下富-開発路村 |

| | ホーム | インデックス | 掲示板 | リンク | このサイトについて | 参加のご案内 | |

|

DATA

中富(所沢市)の多聞院の寅。

|

関東平野の南西にある武蔵野台地には1652年~1780年にかけて255箇所の新田開発が行われ、荻窪や吉祥寺などは初期の新田開発が行われた所であり、三富新田、小川新田をはじめ、多摩、入間、高麗、新座地域で今でもその地割と痕跡を見ることが出来る。

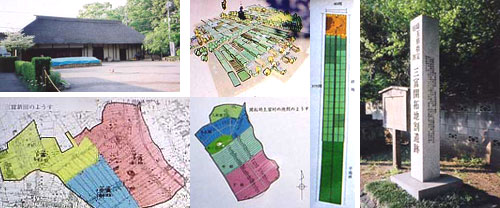

川越城下から上富、中富、下富と名づけれれた三富新田は開発当初の地割がほぼ当初のまま残り維持されているところで、地図上からも、ランドサットからもそのかたちがはっきりとわかる。 所有関係上の間口の2割も見られるが、地割の基本形は道路に対し約72m×675m(1:9.4)の長方形で短冊状に並んでいる。 上富地区は南北道路、中富・下富地区は東西道路のため屋敷地内の主屋配置には違いが見られるが(主屋を南面配置)、道路から、屋敷地、畑地、平地林(ヤマ)でその比率は約1:4~5:3というところである。 クヌギ・ナラ・エゴ・赤松が生える平地林は開発当初は採草地として畑地と同じ面積であったが、下肥、動力の導入などにり、段々と畑作地に変わって、現代では一部資材置場になったり、ごみが不法投棄されたりしていて、外からみると平地林景観として貴重な存在ではあるが、近寄り、踏み入ると、個人所有でありながら、農耕との関係が薄れたうらさびしさと人の手が入っていない不気味さがあり(更新伐採も行われていない)、山道を独りで歩くより、怖い感じがする。 人の気恋しくなり、林の中の怖さから抜け出すべく集落があるはずの方へ行こうとするが、道は無く、短冊状の地割がどこまでも続いていて、一面の赤土に無数の畝(うね)が規則正しく平行に連なり、そのずっと先に屋敷林と人家が、赤土を舞い上げる赤い砂嵐の間に見える。人の気求めて気はせくが、砂嵐に阻まれて先に進む事が出来ず目を開ける事も出来ず何度も立ち止まり、随分長い時間をかけて、畑地を渡たり、耕作道沿いにやっとのおもいで屋敷地につく。 屋敷地に入ると、そこは砂埃さえなく、直前までのことが嘘のように、穏やかで、青々とした空気に包まれていた。 北側に南面する主屋を欅や樫や竹の林でコの字型に囲んで、南側は庭と作業場、芋の苗を準備していた土地と家の所有者は、無断侵入者を快く受け入れてくれた。その庭を通ると、その先には、六間道(ろっけんみち)と呼ばれる道路全部を包みこんで大欅の並木道があり、道路というより公園のようで、歩道は人のためというよりケヤキのためのようで、屋敷林や耕地と同じように、この地区の人達から大事にされていることが伝わってくる。その欅を除けながら自転車が不規則に立つケヤキの幹の間をぬって通っていった。 後日、いつも利用している野菜コーナーに三芳町のやさいと書かれたちんげんさいと水菜が並んでいるのが目に留まり、触ってみたくなってしまった。 *写真 (上)下富・黄緑色は茶畑 (中)上富・採草地(平地林)の方からの畑地、屋敷林。畑地の耕作 道沿いには風除けのための畦畔茶やクコの低木が植えられている。 (下)上富・ケヤキ並木、不便はあるだろうけれどこういう歩道があってもいいと思う。

新田開発が盛んに行われた背景としては、江戸の都市的拡充、上水や用水の開通、井戸掘り技術の進歩(三富地区は22mの深井戸)、営農が成立する畑作物の出現(大麦、江戸における甘藷栽培は1735年)などと共に江戸前期の大火災による町割、街路割のため、公共用地として没収した町民の替地の確保なども含まれるという。 開発当初の三富は、幅6間(約10.8m)の道路、間口40間(約72m)、奥行375間(約675m)、面積は五町歩(約5ha)で名主クラスを除いてすべて均一で、三富で149戸。(元禄九年151戸、昭和四年417戸が確認されている。) 五町歩の根拠としてはこの時代では、まだ自給肥料のため馬の飼料や堆肥の材料を採取する秣場が畑作地と同面積必要であり、男子1日分の労働力は5畝、家族数5~6人の食糧分+上納などから算定された。 地割は道路を挟んで短冊型に並び、各戸は道路側から奥へ屋敷林(竹・けやき・杉・ひのき・かし)、屋敷地、耕地、採草地(山林)になっていて、地割の中央に耕作道が通っていた。 開発形態は親村から分村する村受新田、村々から新田百姓を集める見立新田が多い中、川越藩による藩営新田であり、集落形態は台地周縁の古村が集村、塊村であるのに対し路村である。(下富のみ片側路村。)参照:続新田開発 菊地利夫 古今書院  |

||||||||||||||||||||

|

*三富地区(特に上富)で生産されるいもは、その質のよさで川越のいも二次加工産業を支える富(とめ)のいもとして知られている。富の字は孔子の「論語子路編」からとったもので、富む、豊かという意味を込めているという。単刀直入の分、新田開発にかけた当時の意気込みや願いが伝わってくる。開発という点では、江戸時代の新田開発と近年の住宅団地開発には類似する点が多いにあると思うが、それに対する名づけは随分違っていて、明らかな特徴が見出せる。近年の住宅地は生産と切り離された人の住む場所という点や開発時点での住み手の参加が皆無という点などから来ているのではないかと考えさせられる。 *多聞院:上富(三芳町)の多福寺と共に新田開発と同時期(元禄九年・1696年)に創建された。開山は江戸四谷真言宗愛染院第四世榮任和尚。境内にある毘沙門堂の本尊、毘沙門天は武田信玄の守本尊で、信玄の子勝頼を経て川越城主柳沢吉保の手に移ったとされる。武運長久を願う縁起ものの寅張子が売り出される「寅まつり」が5月1日が行なわれる。 |