|

DATA

| 建物名 |

禮安李氏宗家(イェアン イシ チョンガ) |

| 設計者 |

|

| 所在地 |

大韓民国安東郡豊山邑下里洞 |

| 着竣工 |

17世紀頃 |

| 用

途 |

|

| 概

要 |

ロの字型の住居棟・別堂(忠孝堂) |

| 最寄駅 |

安東市から

(安東市から約15KM) |

| 案内図 |

map |

| その他 |

Important Folklore Material No.553 |

作成日

更新日

作成者

撮影日 |

2004・03・18

K.Ohno

2003/09/09 |

瓦と石を組み合わせた壁

大韓民国Indexへ

|

|

21世紀と言う時代区分に関係があるのだろうか、遺産に対する関心が世界のいろんな所で高まっているの様で、数少ない日本以外の旅でその現場に出会う事が多い。

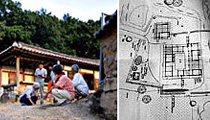

韓国でも伝統的建造物に対する修復が全国的に行われているらしく、2003年9月に訪れた禮安李氏宗家にも安東市建築課の設計士さんが図面を持って打ち合わせに来ていた。

家人はこの家には元々庭や墻(築地塀)はなかったと今のこの状況に戸惑っている様子であったが、役所の人の話では墻の修復と庭の復元?(池も造る)工事を開始するところとの事。 |

|

写真下:

左・役所の人から説明を受ける李氏宗家の家の人達。

右・役所の人が持っていた図面の中の配置図.写真上の左下の庭の築土は始まっている。(現時点では庭はない) |

|

|

|

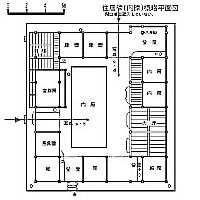

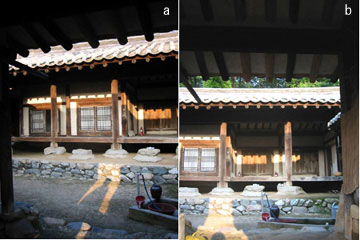

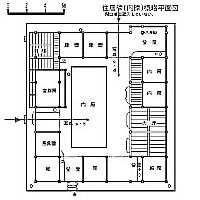

【内棟-アンチェ】

主屋と庭の関係から「閉鎖型」の基本形、ロの字型の平面構成をもつこの住居の中門(下左図面の左→)を入ると内庭の東奥に北から釜屋-内房(a)-大庁(b)-越房が並ぶ。

北東寄りの釜屋脇の出入り口(図面の上↓)から入ると左に釜屋-内房前、内庭側に退抹楼(板縁)(c・d)が見える。板間の大庁と板縁の退抹楼の内庭側の4本の柱は丸柱で美しい。

内棟の床は斜面に建てられたこの家の山側にあるので、内庭を取り巻く基壇からでも約60cm程高く、段差の在る床高さや、庭高さとそれらの関係は韓国の伝統的住宅の特徴のひとつでもあり、魅力的である。

* 中門(ジュンムン)・釜屋(プオク-台所)・内房(アンバン-主婦室)・大庁(テーチョン)・越房(コノンバン-

子女の居室)・退抹楼(テイマル-縁側)

|

|

|

|

【内房-アンバン】

李氏朝鮮時代の住宅の内、両班層の遺構は40余り現存していて、男女有別の儒教思想に基づいた男性(家長)の過ごす外に向いた舎廊房と女性(主婦)の過ごす内向きの内房の二つのゾーンに分かれてあるのが特徴の一つとされている。内房は大庁と常に対になっていて、大庁は板の間の吹きさらしで内庭に向かって開放的なのに対し、内房は出入り口のみの閉じられた小単位空間となっている。

写真左左:

両開き障子戸(開いたとき

に締まり棒が残るので片開

きというべきか、これが着脱

可能かどうかは解らない)

房の前は板間の縁側で内

庭へ続く。

写真左右:

障子戸は室内側が韓紙太

鼓貼りで外側が横桟付き

縦繁桟組子。(日本と逆)

室内への出入口には框の

様な物があり跨いで入る。

韓国も日本と同様、世界

でも少ないとされている靴

を脱いで上る床坐である。

|

実際に見るまでは暗くて狭くて日本の民家にある寝室に使われた納戸のようなものを想像していたが、予想に反して明るくて狭さも感じさせず、安らぎ感と落ち着き感が感じられた。

その理由としては床、壁、天井すべてが白色の紙(床は温突紙)でつつまれていて、6面の面構成が継ぎ目のない球体的空間を創りだしている事、部屋の中には背の低い箪笥がおかれる程度で物が殆どない事(収納は同じく韓紙で太鼓貼りされた壁の戸の中)、出入り口の戸は中庭に向かって開かれるため採光は充分で、かつ両開き戸のため採光調節が多様に出来る事、人が座って居る空間単位としてその大きさがあっている事などが上げられる。

そして何よりも内房=オンドル房といわれるように、床暖房の快適さが上げられる。(夏だったので経験していないが夏はひんやりして気持ちよかった。)

内房は主婦の日常の居処であるとはいっても、夫婦の寝室としても使われ、吹き放しの大庁の変わりに寒い冬の食事や家族の団欒の場にも使われるという。 |

【その他】 |

|

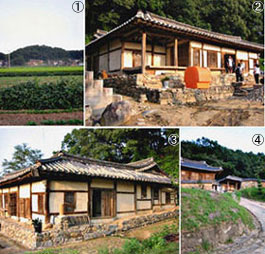

① |

禮安李氏宗家は風水でいうところの背山得水の土地(東が山、西に上里川)に西面して建てられている。 |

| ② |

中門は西側南寄りにあり、左側が舎廊大庁が外に向かって開かれている。 |

| ③ |

ロの字型の南側。西から東への斜面にそって建物の床高も高くなる。3つある釜屋のひとつが写真左。

家人の話では泥棒や盗賊が来たときは廻りを全部閉じて過ぎ去るのを待ったという。ロの字の家の口は見るからに堅そう。外部の閉鎖性からは内部の開放性が想像できないところも魅力のひとつ。 |

| ④ |

カーブする緩い坂道。坂道の下は上里川まで遮る物がなく水田と畑が続く。

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

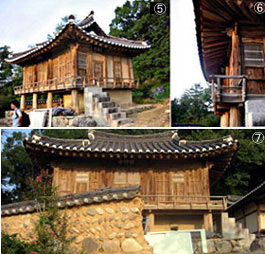

⑤

|

住居棟より後に建てられた3×2間の高床の 別堂(忠孝堂)が坂道を上がった所にあり、そ の前には蓮池 がある。

別堂は主人専用の離 れで、読書や閑遊に使われる。

|

|

| ⑥⑦ |

忠孝堂の屋根の反りは韓国瓦屋根の特徴のひとつで背面に続く円峰とのバランスをとって

いるつくり方 ということだが、屋根勾配が垂木 の傾斜によって定まっていて、一般的に軒先か ら婦椽、長椽、中椽、短椽と2/10、4/10、

7/10、10/10とその勾配を変え、垂の間隔も軒先に行くほど幅広くなっていて、且つ 軒先の中央長さが両端より長くなっている。(写真⑥) |

| * 便所は住居棟の北側にある。風呂はどうしているのか、どこにあるのか聞いてもらい損ねた。 |

|