・四角錘の二面(北面と西面)のみが瓦で覆われている。使用した瓦は51,000枚。発掘された瓦には一般民

衆の人名や知識(信者の合力)という文字も含め1,200枚以上に文字が記載されていた。

・(上左)西面。公隣接する公園では子供たちがサッカーに興じていた。(上右)南面。

・(下左)東面。頂部に上る階段がある。(下右)南東辺部の一部が発掘当事の状態に復元整備されている。

|

|

|

|

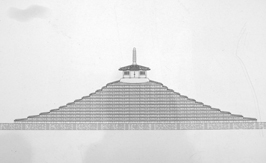

上 土塔復元模式図 (現地説明板より)

下 土塔復元模型(現地にある1/20の模型)

大体の見当はつけてはいたが、歩いている人を見つけ「ドトウはどちらの方ですか」

と訪ねると怪訝そうな顔をして「ドウト?ドウトは此処ですけど」という返事が返ってきてこちらも怪訝。ここは土塔町で「土塔」がある場所でこの地域では「土塔」を「ドウト」と発音することがだんだんにわかってきた。

降りたのは一つ手前のバス停で、そこから歩いていくと小中学生の子供達がサッカーをしている芝生の向うに真新しい窯変瓦の軒瓦で覆われたピラミッド?のような土塔の西面が現れた。

底辺53.1mに対して高さが約8.6mなので平べったい正四角錘の形をしている。

土塔のある深江郷は古名を「常陵」(とこはか)といい天皇陵を守護する常陵戸が暮らしていた地域で隣接する土師(はぜ)町は古墳を造り、祀ることに従事した百舌鳥土師連が暮らしていた地域であることを思うと

西正面の説明板があるところをゴールにしてサッカーをする子供達と遺跡とが間近にあるのもこの地域の人達が歴史と身近にあると感じられて微笑ましい。

土塔は東大寺造営に携わった行基の故郷で朝廷から弾圧を受けた時期に、帰郷した行基を中心に、故郷の人達によって造られた。頂上から北西方向にニサンザイ古墳や仁徳陵(大仙陵古墳)を見れるとの事。

|