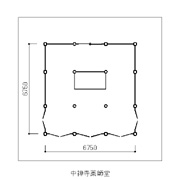

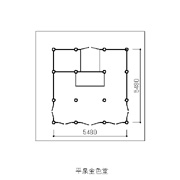

中禅寺薬師堂 Chuzen-ji Yakushido

|

|

|

中禅寺薬師堂 Chuzen-ji Yakushido |

|

|

|

|

薬師堂、観音堂、地蔵堂などの小形小堂が出来たのは、密教や浄土思想の影響からで11世紀中頃とされ、神は仏の権現という垂迹思想の浸透とともに神社に本地仏が置かれるようになる。中善寺薬師堂の本尊、薬師如来像は薬師堂の位置する直の所にある水の神様といわれる塩の神社の本地仏と伝えられている。薬師堂は子供達の遊び場になっていて、放っておかれた時期(このあたりの人達の生活と身近にあったという言い方もできる)もあったというが、1953年の解体修理を受け、今、重要文化財として、静かに佇んでいる。  小形小堂では浄土の世界を現わしていることで有名な中尊寺金色堂(1124年)や願成寺の白水阿弥陀堂(1160年)などとよく似ていてその後にみられる来迎柱の後退や内陣の拡大、開口箇所の多様化などがなく、初期の形式をとどめている小堂である。 側柱と内陣柱で分割される9間は柱間の割付が少しづづ違っているので、内陣が最も広く、続いてその左右、その前後、一番狭いのが四隅となっている。柱間の割付は四面それぞれ中央間が最も広く、両脇は少しづづ低減されているが、禅宗様の支割は見られず、柱間や垂木の割り付けなど、大雑把というか感覚的な感じでおおらかである。 開口部は正面三間全部と背面中央、側面の前より一間の六箇所で、開口部のみ二重長押になっている。面積約1.5倍(約45㎡)、背面の開口部が引き違いという点を除けば、その平面構成は中尊寺金色堂とほぼ同じであるので、この時代の小堂の作られ方を間近にみることができる。(金色堂は鞘堂の中) 堂内の左手に薬壺をもつ薬師如来像の蓮華座には花弁が一つも無く、蓮の実(花床)の部分だけになっていて蓮華座だけでなく、下の部分までにもその触手が伸びた痕跡がみられる。 これは薬の無い時代に、薬師如来に参っていた人の誰彼もなく1片、1片と持ち去り煎じて薬にして飲んでしまった結果だという。そのため正面両開き戸の内側に格子が設けられるようになったのだという。 仁王門の仁王像も最近の調査で、日本でも古いものである事がわかったそうで、柔和な顔立ち(写真の撮り方が悪く実際とは違っている)の仁王様で、本来、仏像あってこその建物であるのに、建物と切り離されて宝物館に保存収納されることが多い中で、本尊や仁王像があるべき場所でみられることもうれしい。 明治の初めの神仏分離政策と廃仏毀釈の流れはここ塩田神社にも及んだはずである。 その時、この地の人々はどんな事を思い、どんな行動をしたのだろうか、寺社仏閣を訪れる時、その事がふと頭をかすめることが少なくない。 |

|||||||||||||||||||||

|

|