|

|

| 厚木市古民家岸邸 あつぎし こみんか きしてい | |

| |ホーム |インデックス |掲示板 |リンク |このサイトについて |参加のご案内| |

|

DATA

|

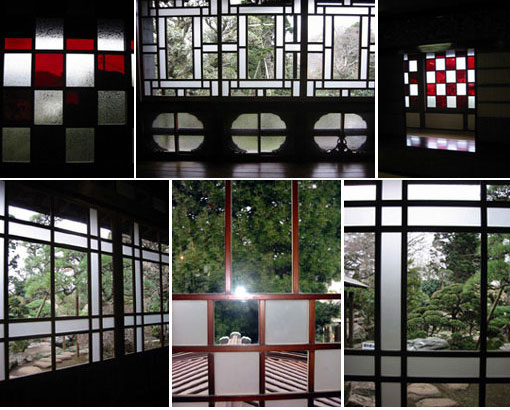

日本ではガラスを明り障子、ヨーロッパでは壁ととらえるという話を聞いて、建物を木の柱と梁でつくって来た日本と煉瓦や石による組積造でつくってきたヨーロッパの違いがガラスのとらえ方、扱い方に表れている様に思え、建物というより彫刻だねと青山に住む知人が誘ってくれたプラダの外壁のガラスというよりブロック+車のフロントガラスの第一印象は、そう遠からずのように思えた。 透明でゆがみ無く、そしてその先には空(色)や水(色)がある、ガラスに対する日本人の感覚。 1891年(明治24年)に建てられた岸邸のガラスの使われ方は現在のそれとは随分違っている。 ガラスが住宅に使用されるようになったのは何時頃なのかは知らないが、この建物が建てられた当時、ガラスは高価で貴重なものだったはずであり、開口部材、建築材料というより、調度品のような扱いにも見える。 寄せ木細工風でもあり、ステンドグラス風でもあり、中国の透かし窓風でもある。 土間部にも市松にタイルが貼られ、紅色と曇り硝子、曇り硝子と透明硝子、摺り硝子と曇り硝子と透明硝子の組合わせによる市松模様があちらこちらに展開し、縦横の幾何模様に仕切られた漆塗りの桟からみえる切り取られた外部がフロートガラス以前のガラス面のゆがみと相まって、どこかあやしげで不思議な雰囲気を創り出している。 |

||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| *照明器具(硝子の笠)や襖の引き手や小卓(八角形)などにも施主と職人の贅と嗜好と伎。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| *内門の配置角度と腰板と壁も意匠的(左2)。2階窓際の畳敷きも不思議な所(最右)。 | |||||||||||||||||||||

|